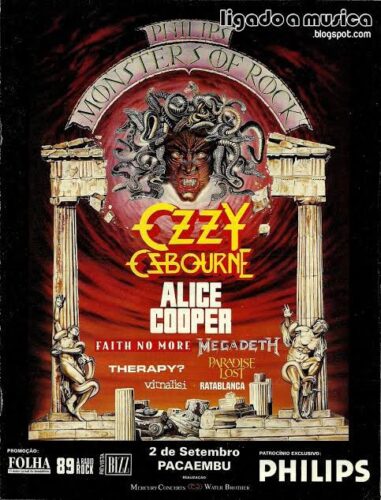

O ano era 1995, e eu havia acabado de completar dezoito anos. Para marcar a maioridade em grande estilo, ganhei um ingresso especial que me levou à segunda edição do PHILIPS MONSTERS OF ROCK, realizada no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 2 de setembro. Naquele momento, eu ainda não tinha plena noção do quanto essa experiência moldaria meu olhar sobre a vida e sobretudo o que viria depois.

O ano era 1995, e eu havia acabado de completar dezoito anos. Para marcar a maioridade em grande estilo, ganhei um ingresso especial que me levou à segunda edição do PHILIPS MONSTERS OF ROCK, realizada no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 2 de setembro. Naquele momento, eu ainda não tinha plena noção do quanto essa experiência moldaria meu olhar sobre a vida e sobretudo o que viria depois.

Como estreante em um evento daquela proporção, a empolgação era inevitável. Meu foco estava nos norte-americanos do Megadeth, que divulgavam o impecável “Youthanasia” (1994). Eu havia comprado esse álbum no dia do lançamento mundial e fui fisgado de imediato. Foi ali que percebi, com clareza, como o talento de Dave Mustaine, enquanto músico e compositor, funcionava como combustível para minha curiosidade e paixão crescentes.

Nos anos 1990, o Megadeth atravessava uma fase criativa impressionante. Além de “Youthanasia”, registros como “Rust in Peace” (1990) e “Countdown to Extinction” (1992) abriram portas para um universo sonoro que, para mim, representava um novo modo de existir, cheio de nuances e descobertas contínuas. Paralelamente, muito se falava dos ingleses do Paradise Lost, então promovendo o recém-lançado “Draconian Times”, e do Faith No More, que vinha com “King for a Day… Fool for a Lifetime”, trazendo uma abordagem mais pesada e ousada.

Embora Alice Cooper e Ozzy Osbourne fossem os grandes nomes do cartaz, confesso que ainda não possuía maturidade suficiente para compreendê-los plenamente. Hoje isso soa quase herético, especialmente quando se pensa na importância histórica de Ozzy como a voz clássica do Black Sabbath e em sua prolífica carreira solo. Na época, porém, após o término da apresentação do Megadeth, minha atenção para o que viria a seguir já não era a mesma.

A chegada ao estádio foi tranquila, embalada pelo clima frio característico de São Paulo. Estima-se que mais de 50 mil pessoas tenham comparecido, algo assustador para alguém tão jovem, mas ao mesmo tempo reconfortante. Pela primeira vez, eu me sentia cercado por pessoas com gostos semelhantes, sem julgamentos ou estranhamentos por preferências que fugiam do que tocava nas rádios ou dominava a televisão dominical no Brasil.

Logo ao entrar no recinto, veio a primeira surpresa. Corri para o mais próximo possível do palco, ansioso por Paradise Lost e Megadeth, quando fui surpreendido por uma atração inesperada. Era a sueca Clawfinger, com uma sonoridade que misturava Rap e Metal, promovendo “Use Your Brain” (1995). O nome sequer constava no cartaz oficial. A experiência não me conquistou totalmente, embora a grudenta “Nigger”, destaque do debut “Deaf Dumb Blind” (1993), tenha chamado minha atenção.

Ainda tentando assimilar aquele começo irregular, os argentinos do Rata Blanca assumiram a linha de frente e enfrentaram um público hostil. Achei a reação extremamente injusta, já que a mescla de Heavy Metal e Hard Rock apresentada por eles sempre foi consistente. A recepção negativa parecia mais ligada a revanchismos culturais do que à qualidade sonora. “Entre el cielo y el Infierno” (1994) era um excelente lançamento e ainda me apresentou o talentoso Mario Ian. Foi uma pena vê-los naquele clima adverso.

O desconforto aumentou quando a mineira Virna Lisi, única representante do país, entrou em cena. Sua fusão de Samba, Congada, MPB e Pós-Punk foi recebida com agressividade extrema. Objetos eram arremessados sem piedade, e a hostilidade beirava o absurdo. A presença estratégica de Iggor Cavalera (Cavalera, ex-Sepultura) como convidado ajudou a conter os ânimos por alguns instantes, mas o episódio deixou marcas. Até ali, o saldo era claramente negativo.

Tudo mudou quando o Paradise Lost surgiu. Ao soar a introdução de “Enchantment”, senti o coração disparar. Eu já conhecia “Icon” (1993), mas não estava preparado para o impacto que “Draconian Times” teria em minha vida pessoal. Presenciar aquela turnê foi algo sublime. “As I Die”, “Embers Fire” e “The True Belief” se sucederam, cada uma ajudando a moldar uma nova percepção de mundo dentro de mim.

Ainda sob o efeito daquele impacto, aproveitei para respirar durante o set dos irlandeses do Therapy?. O Rock Alternativo apresentado destoava do restante do elenco, mas “Infernal Love” (1995), com sua abordagem mais acessível, acabou me agradando. Acompanhei o trio por algum tempo depois desse primeiro contato, mas, naturalmente, acabei seguindo por outros caminhos, mais direcionados ao gênero que eu verdadeiramente amo: o Metal.

Ainda sob o efeito daquele impacto, aproveitei para respirar durante o set dos irlandeses do Therapy?. O Rock Alternativo apresentado destoava do restante do elenco, mas “Infernal Love” (1995), com sua abordagem mais acessível, acabou me agradando. Acompanhei o trio por algum tempo depois desse primeiro contato, mas, naturalmente, acabei seguindo por outros caminhos, mais direcionados ao gênero que eu verdadeiramente amo: o Metal.

Quando os roadies posicionaram o equipamento de Nick Menza no centro do palco, a emoção já tomava conta. Antes mesmo de o Megadeth começar, eu estava às lágrimas. Pouco depois, Dave Mustaine, Marty Friedman, David Ellefson e Menza surgiram impondo respeito. Ver, pela primeira vez, clássicos como “Hangar 18”, “Holy Wars… The Punishment Due”, “Wake Up Dead”, “Symphony of Destruction”, além das então novas “Reckoning Day” e “A Tout le Monde”, foi simplesmente surreal.

O encerramento com “Anarchy in the U.K.”, cover dos Sex Pistols, deixou a sensação de que uma parte de mim ficara ali. Se você admira profundamente um artista, posso garantir: todo esforço para vê-lo ao vivo vale a pena. Tento traduzir em palavras aquela vivência, mas sei que nenhuma descrição alcança plenamente o que senti.

A espera foi longa, mas coube ao Faith No More a missão ingrata de tentar manter a energia em alta após o show arrebatador do Megadeth. Funcionou? Infelizmente, não. Além de uma performance aquém do esperado — com Mike Patton insistindo em emular trejeitos e atitudes de Phil Anselmo, do Pantera —, o set foi prejudicado por uma queda de energia elétrica que interrompeu o andamento do festival como um todo. Quando o fornecimento foi restabelecido, a plateia já estava visivelmente fria, ainda mais castigada por uma garoa fina e persistente que caía sobre aquela legião vestida de preto, ansiosa pelas apresentações de Alice Cooper e Ozzy Osbourne.

O Faith No More ainda tentou reagir com “Epic”, mas o estrago já estava feito e não houve como reverter a situação. Naquele ponto, confesso que meu desejo era apenas que tudo seguisse adiante para a entrada de Alice Cooper. E a ansiedade fazia sentido: Alice trouxe um espetáculo completo para o público local. Em poucos minutos, todos foram transportados para um verdadeiro cenário de filme de horror, com atores de apoio, truques de ilusionismo e uma carga generosa de pirotecnia.

Em um dos momentos mais emblemáticos, lembro claramente de vê-lo emergir de dentro de uma caixa de madeira após uma explosão controlada, vestindo a camiseta da seleção brasileira. A reação foi imediata, com o público indo ao delírio diante da homenagem. Nunca fui particularmente próximo da obra de Alice Cooper e, mesmo reconhecendo o impacto daquela apresentação, ela não despertou em mim o desejo de aprofundar essa relação ao longo dos anos. Ainda assim, clássicos como “No More Mr. Nice Guy”, “School’s Out” e “Elected” se destacaram e cumpriram bem o papel de encerrar a sua participação em alto nível.

Com a saída de Alice Cooper, eu já estava completamente exaurido. Sem uma ligação mais forte com Ozzy Osbourne, optei por abrir mão de sua apresentação, que promovia o hoje consagrado “Ozzmosis” (1995). Evidentemente, além de hinos como “Mr. Crowley”, “No More Tears”, “Crazy Train” e “Bark at the Moon”, seu legado com o Black Sabbath foi lembrado em execuções de “Paranoid”, “Sabbath Bloody Sabbath” e “War Pigs”. Hoje reconheço que me arrependo por não ter insistido um pouco mais, mas, naquele instante, senti que minha jornada estava completa — acima de tudo por ter testemunhado Megadeth e Paradise Lost vivendo algumas das fases mais inspiradas de suas respectivas carreiras.

Voltei para casa com a alma leve e a cabeça cheia de histórias. Aquela experiência solidificou meu desejo de viver esse universo, absorvendo valores, conflitos e aprendizados que carrego até hoje. Obrigado, PHILIPS MONSTERS OF ROCK. Vinte e nove anos se passaram, e a chama segue acesa.

Notícia mais antiga: ETERNAL SACRIFICE: Offertorivm Altaris »